気仙沼市議会議員

昭和50年4月4日生まれ

主な経歴

平成 3年 面瀬中学校卒業(卒業生0001号)

平成 6年 気仙沼西高校卒業

平成 7年 陸上自衛隊勤務(任期満了で退官)

平成10年 ロッテリアで副店長を1年経験

平成11年 三陸新報社入社

(15年間で教育、スポーツ、経済、警察、行政、水産、南三陸町を担当)

平成26年 三陸新報社退社

平成26年4月 気仙沼市議会議員選挙当選(1834票・2位)

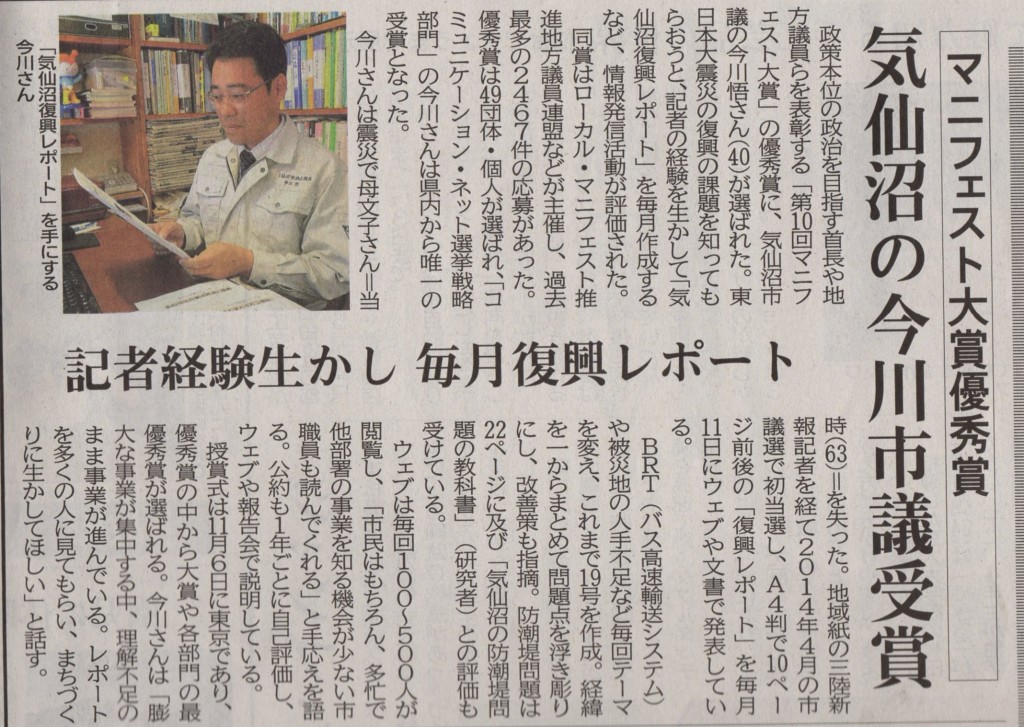

平成27年11月 マニフェスト大賞優秀賞を受賞

平成30年4月 気仙沼市議会議員選挙再選(1183票・14位)

令和4年4月 気仙沼市議会議員選挙3期目当選(984票・15位)

会派「未来の風」幹事長

気仙沼市議会総務教育常任委員会 委員長

〃 広報広聴委員会 委員長

〃 新庁舎建設調査特別委員会 委員

〃 東日本大震災調査特別委員会 委員

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会議員(市議会選出)

横顔

妻、子ども3人。元高校球児。

面瀬地区まちづくり協議会 事務局長

面瀬川ふれあい農園運営委員会 事務局長

面瀬地区防犯協会 会長

元面瀬小学校PTA会長

気仙沼観光推進機構認定観光ガイド

気仙沼市震災遺構・伝承館 語り部

防災士

日本災害復興学会会員

お問い合わせメール imakawa@m.speedia.jp

電話・FAX 0226-24-7585

携帯電話 090-1883-0108

詳しいプロフィールはこちらのPDFへまとめました⇒今川悟が議員になるまでの物語

今川悟の幼少期から議員になるまでの物語

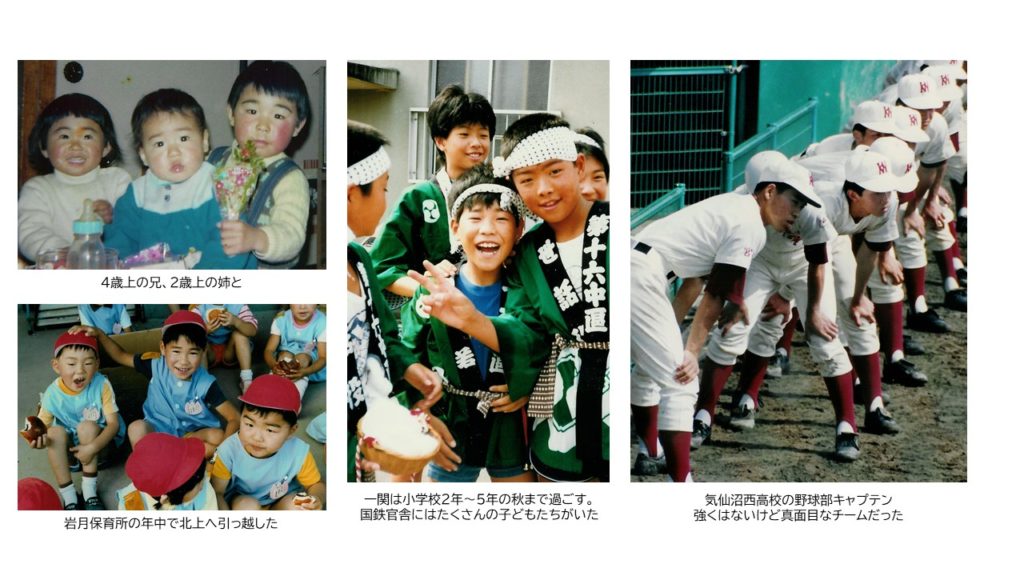

■11歳で気仙沼にUターンしました

祖父、父親、叔父と国鉄勤め、母親も国鉄バスのバスガイドだった「国鉄一家」に、3人兄姉の末っ子として生まれました。父親の転勤が多く、保育所、小学校と転校を繰り返しました。

友達ができては別れる生活だったため、小学5年生の秋に一関から気仙沼の祖父母宅に戻ってからは、父が単身赴任になりました。気仙沼での暮らしは、岩月保育所に通っていた年中さん以来5年ぶり。一関では新幹線の駅近く暮らしていたので、いつも海の匂いがする気仙沼は移住してきたみたいに新鮮でした。特に気仙沼なまりが衝撃的でした。

最後の転校は、階上中学校から新しくできた面瀬中学校へ。階上と松岩から分離して開設された学校だったため、階上の同級生半分と別れての開校でした。中学3年の多感な時期に学校再編を経験したので、現在進められている気仙沼市の小・中学校再編計画には特別な思いがあります。

部活は中学生の時はソフトテニス、高校は硬式野球です。少年野球も経験していますが、中学の時のブランクが大きく、高校時代は弱小チームでした。それでも主将として最後の夏に悲願の1勝を挙げたことが思い出です。野球は社会人になっても続け、若い時には早起きリーグ、サンデーリーグ、地元の面瀬リーグ、南三陸町のナイターリーグに所属して、野球三昧でした。

中・高校生の時は新聞配達を続けていました。雨の日も雪の日も朝早く働いて、1カ月1万円ほどのアルバイト代でしたが、ここで労働の大変さと喜びを教えてもらいました。高校の部活を引退した後は、お伊勢浜の民宿でアルバイトしました。ちなみに、高校時代は図書室の本を全部読むことを目標にしていました。

■専門学校中退、いきなり人生につまづく

気仙沼西高校を卒業後、イベント企画に関心があったので仙台市の専門学校へ進みました。実は中学生のころから発明やアイデア商品づくりが好きで、授業中にこっそりアイデアノートに書き込み、企画・提案書をつくってメーカーや発明コンテストに送り、好反応を得ていたのでした。専門学校で企画のノウハウを学んで、会社の開発・広報部門に行くのが目標でした。

しかし、専門学校ののんびりとした授業内容に満足できず、2年コースでしたが、8カ月で卒業制作(イベントの企画書)を提出して勝手に”卒業”しました。いきなり人生につまづいてしまったため、大学に進んだ友人たちに負けないように4年間は「人生大学」で学ぶと決め、就職活動をせずにさまざまな経験を積むことにしました。19歳にしてアウトローな生き方を選んだのです。

■阪神淡路大震災を経験して自衛隊に入隊

求人広告を頼りに、まずは資金稼ぎのために大阪府池田市へ。19歳にして初めて飛行機に乗って、3カ月で100万円稼げるというダイハツ自動車の夜間工場で働き、初めての寮暮らしも経験しました。工場で働く関西弁の大人たちとの仕事は楽しくて、そのまま社員になろうかなと思いながら2週間ほど過ごしたときに、あの阪神淡路大震災が発生しました。

気仙沼出身なので地震には慣れていましたが、初めて体験した直下型地震はガタガタと激しく縦に揺れ、とても立っていられませんでした。その16年後に経験することになる東日本大震災の揺れと比較しても、とても怖い揺れでした。近くにあった伊丹駅が崩れ、工場も稼働停止になったのに、そのころはボランティア活動という発想はなく、無為に時間を過ごしていました。このとき、懸命に働く自衛隊の姿を見て、何もできない自分が恥ずかしくなり、自衛隊に入ることを決めました。人のために働くという経験をしてみたくなったのです。

■新潟県の駐屯地を希望

自衛隊の隊員は任期制と定年制があり、私は2年任期を選びました。これで「人生大学」の2年目と3年目は自衛隊勤務です。年度途中の7月入隊だったので、神奈川県横須賀市の武山駐屯地というところに全国から個性的な新入隊員が集まり、教育を受けました。外出は制服という決まりがあり、そのころ転勤で埼玉県蓮田市に住んでいた両親のもとに会いに行き、母親が制服姿に感動して泣いたことが懐かしいです。(事後報告で専門学校を中退して、いきなり大阪で働きだして、震災に遭遇して自衛隊に入ったのだから、親は心配していたと思います)

そのころ、2年で除隊すると決めているのは珍しかったようです。ほとんどは任期を更新して4年間勤め、免許や特別退職金をもらって転職するか、昇進試験を受けて定年制隊員となるかでした。配属先も地元や首都圏が人気だったのに、日本海側で暮らしてみたくて新潟県上越市の高田駐屯地を希望しました。教育隊でもらった努力賞が何よりもの勲章です。

■レンジャー訓練隊での経験

新潟では同期や先輩に恵まれ、柔剣道の訓練隊にも入ることができました。地元の山岳会に入り、名も知らない沢や絶壁を登りまくりました。2年しかなかったので、訓練後も休日も体を鍛えて、憧れのレンジャー部隊入りを目指しました。長距離を歩く訓練では、みんなリュックを軽くしようと工夫するのですが、10㌔のバーベルをわざわざ入れていました。

そして入隊1年後にして、レンジャー訓練隊の試験に合格しました。この部隊でしか学べない単独偵察技術、ボートでの潜入、ロープ降下、ヘビやカエルの山中調理法などを経験し、「人生大学」としてはとても成長させられました。

レンジャー隊員は2人1組で行動するのですが、そのバディがケガでいなくなってしまい、一人残された私も精神的にきつくて途中で除隊してしまいました。あの過酷な日々は今でも夢に出てきます。この経験から、急いては事を仕損じることを学びました。

■放浪の旅へ。アイルランドでの絶望

自衛隊は22歳の夏に任期満了で卒業しました。最後に海外の放浪の旅を経験したくて、資金を貯めるために妙高高原のキャンプ場で住み込みのアルバイトをして、夏休みの子どもたちにアウトドア術を教えました。

そしてアイルランドへ1カ月の旅に出ました。テントと寝袋を背負って徒歩で北アイルランドまで縦断したのですが、2週間ほどで資金が尽きてしまいました。英語が下手なのに、お金が無くなったらアルバイトすればいいという考えは甘かったです。

モスクワ経由の格安航空券のため、帰りの便を変更するためにはお金が必要で途方にくれました。あのとき、アイルランドの空港に最後の望みを託して移動したため、ポケットには数ドルしかなく、人生で初めて絶望しました。結局、現地で知り合った人が助けてくれ、いきなり大使館から連絡がいった両親からの送金があり、無事に帰国しました。旅を通して世界の広さを知り、異国の地での不安から、人間は一人では生きていけないと知った経験でした。

■修行を終えて、ロッテリアに入社

自分を鍛えるために、選択肢があれば厳しい方を選ぶ修行のような生き方はアイルランドで終わらせようと思っていました。人生大学も4年がたったので卒業しようと思っていたのですが、サービス業の経験も1年くらいは積んでおきたいと思い、社員を募集していたロッテリアに就職しました。

さいたま市にある研修所でみっちりマニュアルを学んだあと、仙台市の三越隣にある店舗で研修し、希望した新潟県燕三条市の店舗へ配属されました。映画館の1階にあるお店で、社員は店長とアシスタントマネージャーの私、あとは高校生や大学生ら30人くらいのアルバイトで年商1億円を売り上げる人気店でした。

モーニングタイムから映画が終わる22時までと営業時間も長く、2人の社員で切り盛りするのは大変な仕事でしたが、すごく勉強になりました。ファーストフードチェーン店のマニュアルの作り方、バックヤードの配置、バイトのシフト作成など、丸1年だけでしたが人間的にも成長させてもらいました。

ロッテリアを退社したら、ちゃんと就職するか、起業するかどちらかと決めていたので、時間を惜しんで休日は警備員、夜間はファミリーレストラン「ガスト」のアルバイトをしていました。今でいうトリプルワークです。まだ若かったので無茶苦茶な働き方でしたが、自衛隊時代の蓄えた体力と根性で乗り越えました。

■23歳で再びUターンして三陸新報記者に

ロッテリアを辞める際、新潟県上越市にアパートを契約していました。大好きになった新潟県に永住し、飲食店を起業して、ずっと書き溜めていた体験をもとに小説を書こうと思っていたのです。

その前に、一度は帰っておこうと思った気仙沼でふと三陸新報を見ると、記者募集の広告がありました。車を運転しながら新潟に戻る途中、記者という可能性が広がりました。もともとは文章を書くのが好きだし、たくさんの経験も生かせるのではないかと思ったのです。

閉塞感のある気仙沼に戻るのは抵抗がありましたが、ダメもとで応募してみました。まさかの採用通知にビックリしながら、すぐにアパートを解約して、レンタカーのトラックを借りて実家に帰ってきました。

■記者になって初めて知った気仙沼の魅力

三陸新報に入社してからは、時間を見つけては資料室に入り、過去の新聞を読んでいました。高校生まで新聞配達をしていましたが、ちゃんと読んでいたのは読売新聞の四コマ漫画とテレビ欄だけだったので、何十年分も見返した新聞記事の内容は古いのに新鮮でした。そしてまずは去年の記事よりは面白い記事を書くことを目標にしました。

好奇心旺盛な人にとって記者は素晴らしい仕事です。たくさんの人に会って話を聞けるし、知らなかった場所にも行けます。ふるさと気仙沼のことは田舎っぽくて好きではありませんでしたが、記者になって魅力を知れば知るほど、帰ってきて良かったと思えたのです。さまざまなテーマで連載記事も書かせてもらいました。

三陸新報の記者は2年ごとに取材担当を交代する仕組みになっていて、教育⇒市役所⇒経済⇒南三陸⇒水産とまわりました。その後は新人記者を連れて教育・警察を再び担当しているときに、東日本大震災が発生したのです。36歳のときでした。

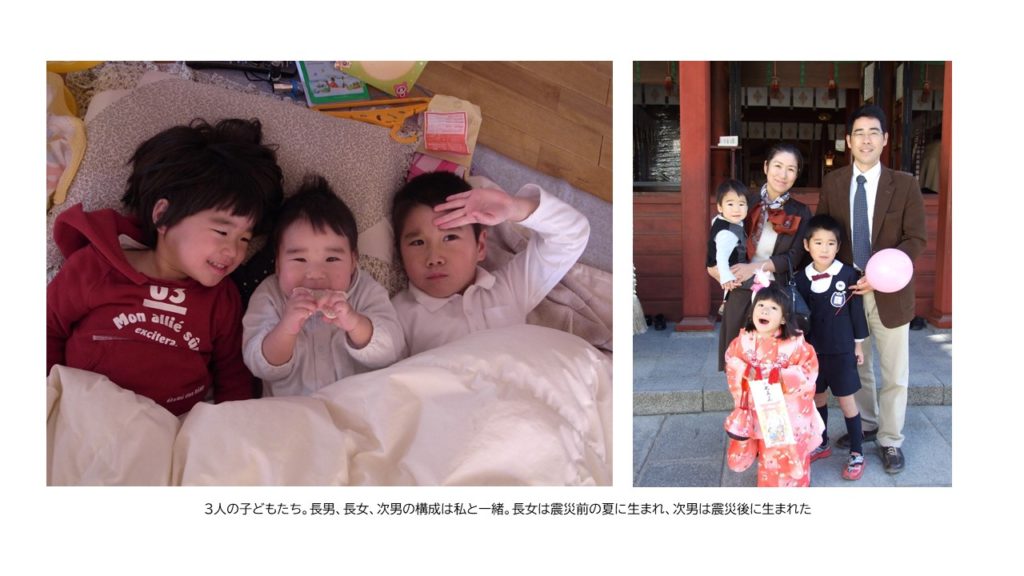

震災の6年前に結婚し、3年前に長男が生まれたのを機にマイホームを建て、平成22年6月には長女が生まれたばかりでした。これからも平凡な日々を重ねていくことが、幸せなのだろうという思いはバッサリと断ち切られました。

■魚市場屋上から見た黒い津波

一緒に回っていた新人記者が独り立ちできたので、 3月11日は遊軍として忙しいところの取材を手伝っていました。午前中は気仙沼高等技術専門校の卒業式、そして午後からは市民会館で消費税増税反対集会を取材していました。集会が終わって、デモ行進の準備をしていたときに地震が発生しました。

阪神淡路大震災を経験して自衛隊に入った私が、記者になって一番力を入れてきたのは防災でした。入社してすぐに30年以内に宮城県沖地震が99%の確率で発生するという予測を知り、「マグニチュード8 そのとき私たちは」という長期連載を手掛け、田老にも取材に行ってきました。

いつか必ず来る地震と津波に備えていたつもりだったので、あの時も長く強い揺れが治まってすぐに取材を始めました。津波の写真を撮るため、魚市場の屋上まで走っていったのです。震災前の予測では内湾の津波は最悪でも2mだったので、そこなら大丈夫と思ってしまったのです。

『想定外』に大きな黒い津波は延々と押し寄せ続け、気仙沼は終わったと思いました。新聞の締切りに間に合わせたいと思い、腰高まで海水に浸かりながら市民会館のある高台に戻り、そこから1時間以上歩いて三陸新報社に戻りました。もちろん、新聞を発行できるような状況ではなかったのですが、車のバッテリーにプリンターをつないで、A4サイズの臨時号をつくっていました。そこに沿岸部が壊滅状態であることを伝えました。

その日の夜、妻と子どもたちには会えましたが、実家から見回りに出たらしい母親は帰らず、そのまま11年が過ぎました。被災地において情報はとても大切で、震災後に地元新聞社の役割は一気に高まりました。地区ごとの復興事業だけでなく、小・中学校再編の議論もあり、毎晩のように説明会を取材して時期もありました。特に防潮堤は賛否が分かれただけでなく、正しい情報や知識が必要だったため、できる限り取材を続けました。

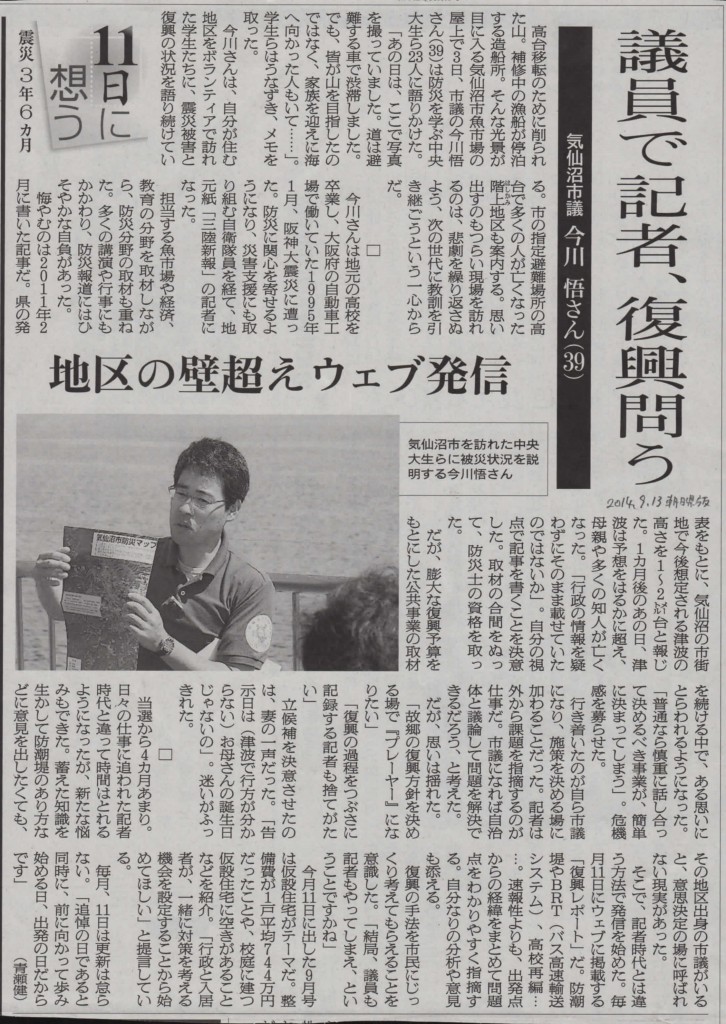

■記者歴15年。市議会議員へ転職

復興を3年取材した後、社内での担当替えの時期になったため、このまま復興を見届けたいとの思いが強くなり、自由に動ける市議会議員に転身しました。記者は天職だと思っていたし、仲間にも恵まれていたのに、気持ちを抑えられませんでした。議員になって8年が過ぎようとしていますが、あの判断が正しかったのかどうか今でも分かりません。

議員なってからも記者時代と同じような仕事をしています。市の担当者や市民の話を聞き、説明会を傍聴したり、現場を確認したり、課題を分析して問題提起したり、文章ではなく言葉で伝えることが多くなりましたが、気仙沼のために働くことは変わりませんでした。

議員となってからの活動はこのホームページ上でご覧になれます。私が経験したこと、学んだことを、これからもふるさと気仙沼にために生かしていきたいと思っています。

■朝日新聞宮城県版 平成26年9月13日

■三陸新報 令和2年8月19日

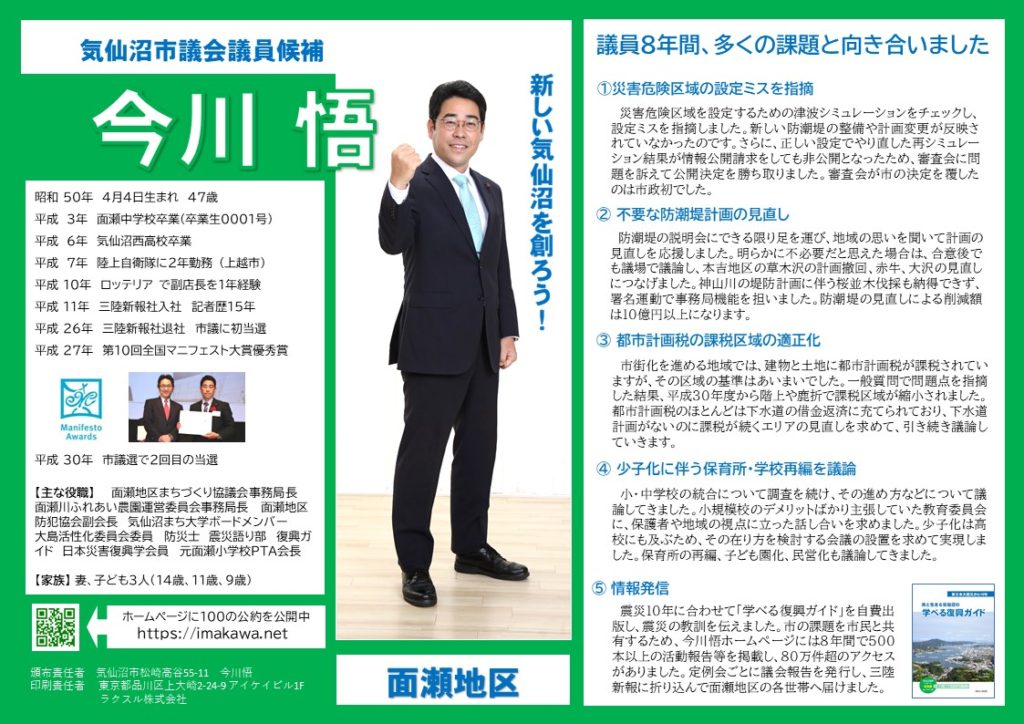

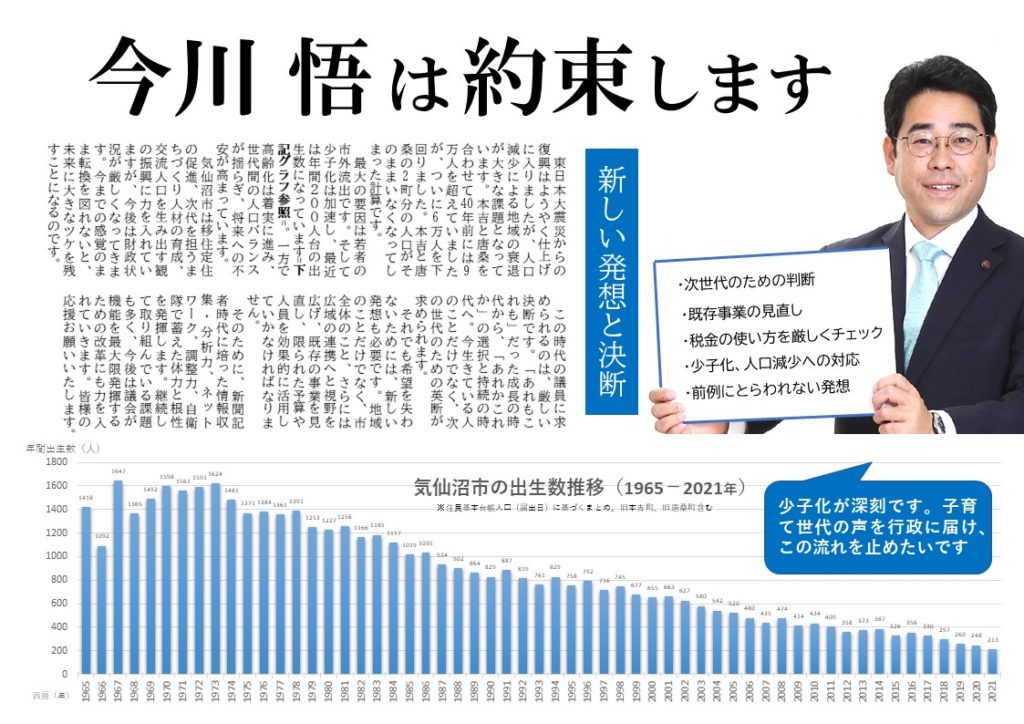

令和4年の市議選の選挙ビラです。

令和4年の市議選の公約はPDFデータにまとめました⇒100公約

■今川悟の選挙時公約100件の中間評価 (10点満点) 2025年2月時点

| 分野 | 項目 | 評価 | 評価の理由 |

| 人口減少

|

人口減少が続くことは避けられないことから、目を背けずに現実的な対応を提案する |

8

|

市はふるさと納税、人口減少対策プランで子育て支援や移住促進に傾注するようになった。一般質問等では現実的な課題となる高齢化社会への対応などについても議論した。人口に関するデータは今川悟ホームページで発信し、市民との問題意識を共有するように努めた。また、小・中学校再編によって既存のコミュニティ単位とバランスが崩れたため、統廃合に当たっては地域コミュニティを含めて総合的に判断するように議論した。多世代同居の効果の整理ついては未着手である |

| 今後の課題は世代間の人口バランスである。データを分析・発信し、その対策を市民と一緒に考える | |||

| 旧市町単位のコミュニティとは別に、行政サービスのための広域エリアを提言する | |||

| 多世代同居世帯の効果を整理し、特例措置などを検討して提案する | |||

| 若者の出会い、結婚を応援するための仕組みづくりを支援する | 1 | 価値観の多様化によって「結婚しない」という選択肢も尊重しなければならず、ほぼ手付かずである | |

| 移住・定住政策の成果を検証し、さらなる施策の展開について調査する | 9 | 人口減少対策調査特別委員会を立ち上げ、成果を検証するとともに、Uターン政策の提言づくりに関与した。特にシェアハウスの推進を議会から提言し、市は新たな補助制度を用意した。 | |

| 市の人材育成プログラムに参加した若者たちの挑戦を応援する | 7 | 面瀬地区まちづくり協議会の事務局長として気仙沼まち大学のボード会に参画した。各プログラムの発表会にはできるだけ出席し、求められれば協力はしたが、積極的な応援はできていない。 | |

| 地域おこし協力隊の活動が見えるようにし、地域課題解決に活用されるようにチェックする | 8 | 一般質問でフリーミッション型の導入を提言し、受け入れ団体の公募再開につなげた。面瀬地区まちづくり協議会でも1人採用した | |

| 子育て

|

前例にとらわれない少子化対策を実現するため、子育て世代の声を集めて市政に反映させる | 7 | ふるさと納税の好調を受けて、市が少子化対策に積極的だったため、そのチェックを優先した |

| 各地区への児童館機能整備を提案する(冒険遊び場や公民館児童コーナーの支援) | 8 | 一般質問で取り上げ、児童館の移転と機能強化について議論することで、市の課題と方向性を明らかにできた | |

| 保育施設の再編と民営化を検証し、再編による施設の充実化、民営化の支援策を提案する | 8 | 一般質問で取り上げて民営化の方針や課題を明らかにしたが、施設の充実化は課題のままとなっている | |

| 無認可保育施設に対する保育料無償化の経過措置終了で影響が出ないよう議論をスタートさせる | - | 対象となる施設がなかったため、議論の必要がなくなった | |

| ファミリーサポート制度を見直し、民間委託も含めてもっと気軽に利用できるようにする | 1 | まだ議論出来ていない | |

| 共働き世帯の子育て支援ニーズについて調査し、より効果的な政策を検討する | 6 | 市が保育施設の完全無償化と学童保育の無償化を予定しており、利用しない世帯との公平性について調査中 | |

| 産 業

|

民間事業所の賃金について仙台圏との格差を是正するために市ができることを調査して提言する | 5 | 市の人口減少対策プランで賃金格差が取り上げられており、こちらからは確認程度の議論となっている |

| 地域経済の中心にある水産業を応援するため、魚市場の在り方について議論を続ける | 7 | 漁協の経営安定について調査・議論はしたものの、あり方までは踏み込めていない | |

| 近く策定予定の魚市場経営戦略とともに、魚市場使用料について引き下げを後押しする。魚市場の施設活用についても調査する | 経営戦略の策定は遅れているが、漁協の取り組みで魚市場手数料は引き上げられ、経営安定につながった。使用料については議論の途中である | ||

| 市が取り組む地域経済循環の推進を応援する | 5 | 市の方向性が定まらず、十分な議論ができていない | |

| 物流拠点の可能性調査について、その成果を確認して議論を進める | 3 | 産業界が中心となって拠点化を進めて成果を上げており、議論する機会がなかった | |

| 市の産業系施設の連携を強化するよう働きかける | 6 | 指定管理や第三セクターの在り方について議論して課題は整理できたので、連携強化の道筋を調査中 | |

| 観光 | 観光施設の連携について推進するよう議論を続ける | 6 | 議論はしたが組織的な課題があって成果が上がっていない |

| 観光推進機構の成果と財源について議論を継続し、市の負担を減らしてより自立できるようにする | 6 | 一般質問や予算審査で議論し、機構の在り方について問題提起した。財源の問題よりも組織の持続発展が課題 | |

| 国民宿舎からくわ荘の跡地活用、唐桑半島ビジターセンターのリニューアルをチェックする | 6 | 現状と課題については把握できているが、受け皿の課題があって活用方法については踏み込めていない | |

| 大島亀山リフトの再建について長期的な視点で検証する

|

6 | 事業内容について議論し、その内容の情報発信に努めてきたが、事業費増加などの予想ができなかった | |

| 大島ウエルカムターミナルのあり方について整理し、地域活性化に貢献する施設とする | 5 | 決算審査等で常に議論してきたが、地域に入って積極的に運営に関わりたいという団体等を見つけられず、物販コーナーは休業している | |

| NHKの朝ドラ「おかえりモネ」の効果が持続されるように市の取り組みを応援する | 8 | 観光ガイドとして案内も行い、効果を最大限高めるように努めた | |

| 海浜利用、岸壁での釣りなど、海に親しめる環境づくりを推進する | 3 | 現状と先進事例の調査にとどまり、具体的な提言や議論には至っていない | |

| 行財政改革 | 公費を投入する事業で納得できない場合は、予算修正案の提出をためらわない | 8 | 予算修正が必要な案件については、事前に問題提起したことで当局側から修正したことがあった |

| 市職員の削減と行政サービスの充実について、矛盾しないように整理する | 6 | 議論はしているが、答えは見つかっていない。行財政改革の一方でふるさと納税寄付金増加があって進めにくい | |

| ふるさと納税制度が適切に活用されるようにチェックを続ける | 8 | ふるさと納税寄付金の使い方について議論を続けてきた。市はパッケージとして10年後も考えた使い方にこだわっているが、目に見える形での使い方も促したい | |

| 復興期から通常期に移行するため、予算の適正配分についてチェックする | 8 | 補助金ガイドライン策定について議論するとともに、廃止・見直しした事業をチェックしている | |

| 50億円を超えた市営住宅基金について有効活用されるように仕組みを議論する | 9 | 基金の債券運用につながる議論ができた | |

| 中期財政見通しと予算・決算を比較検証して、財政破綻しないようにチェックする | 7 | 常に意識するように心がけている | |

| 商業系施設の自立化をはじめ、指定管理者制度の課題について調査する | 8 | 一般質問等で再三議論し、課題について整理できたが、受託者の積極性が必要であるため、成果は上がっていない | |

| 市の業務委託の受け皿となる組織育成について調査する | 5 | 議論はしたが方向性が未定 | |

| 委託料が1000万円を超える業務委託の実績報告書を公開請求し、その内容についてチェックする | 6 | 観光系など一部団体のチェックはしたが、もっと多くの団体を確認したい | |

| 審議会や会議について十分機能するように再編などを議論する | 6 | 会議資料の公表などが進んだ一方で、会議体は増える一方で整理できていない | |

| 高齢化社会の進行における敬老祝い金のあり方について問題提起する | 5 | 議論はしたが現状維持を打破できていない。他市では見直しが進んでおり、引き続き調査したい | |

| 都市計画税のあり方について、その必要性、課税エリアについて議論を続ける | 7 | 階上地域の課税エリア縮小に続いて、議論は続けている。立地適正化計画などを見て調査を続ける | |

| 移転跡地の被災宅地について有効活用されるように調査・議論する | 5 | 状況と課題は把握できているものの、十分な議論はできなかった | |

| 予算の見える化へ、どのように税金が使われているか分かるよう具体的に行動する | 5 | 情報発信に努めてはいるが、「予算を学ぶ会」などやりたいと思っていた取り組みができていない | |

| 予算編成にも市民が関心を持てるように、その過程が分かるように議論していく | 8 | 予算編成の在り方などについて議論し、その内容について情報発信に努めた | |

| まちづくり | 公民館のまちづくりセンター化を推進するため、具体像が分かるように議論する | 7 | 前進させようと議論はしたものの、意識の地域間格差からか市側の意欲が低下してしまい、新築中の面瀬公民館で目指していたセンター化が不透明になっている |

| 新築される面瀬公民館が人口減少社会の地域拠点モデルとなるように努力する | |||

| 全地区にまちづくり組織が設置されるように支援する | 7 | 未設置地区の相談に応じるなど、支援を続けている | |

| 地域によって格差がある地域集会施設への行政支援について整理する | 9 | 一般質問で取り上げ、自治会所有施設の改修補助率の引き上げ、指定管理料並みの補助金交付について検討することになった | |

| 新たな総合交通計画づくりをチェックし、路線バスのあり方、高齢者の移動手段について議論する | 7 | 一般質問等で議論して課題は浮き彫りにしたものの、解決策は示せていない | |

| 三陸道の交通量などを分析し、ハーフインター対策、観光客の誘導などについて議論する | 7 | 三陸道を活用した広域連携のほか、気仙沼港ICのフルインター化へ向けて、気仙沼中央ICの折り返し問題を指摘した | |

| 計画されている宮城県気仙沼振興事務所の再編について、その影響を整理して対応を議論する | 4 | 復興期間の終了とともに、支所化が検討されるものと思われ、これからの議論になりそうだ | |

| 市民による生活用品のリサイクルの仕組みづくりについて議論を始める | 6 | 会議所青年部との意見交換を通して、市民と事業所も参加できる仕組みづくりについて調査中 | |

| 街の中に美術(防潮堤アートやカツオモニュメントなど)があるまちづくりを提言していく | 5 | 先進事例の情報収集中。具体的な議論はこれから | |

| 日本で初めて宣言したスローフード都市をもっとPRする政策を提案する | 3 | タイミングを見ていて、具体的な議論はできていない | |

| インフラ

|

新市役所の整備計画について人口減少を踏まえた適正規模を議論する | 7 | 規模は縮小されたが、事業費は増大してしまった |

| 現市役所の跡地活用について公費が適正に投入されるようチェックする | 5 | まだ調査・検討段階だが、大規模な事業費投入について根本的な議論はできなかった | |

| 復興事業で整備された公園が活用される仕組みづくりを提案する(公園マネジメントと市民参加) | 4 | 先進事例の調査にとどまり、追加の議論はまだできていない | |

| 市道整備計画の進捗状況をチェックする。特に財源確保の状況について分析を続ける | 7 | 状況について把握するとともに、現計画の課題、次期計画での修正点について調査中 | |

| 令和5年度に予定している水道料金のさらなる値上げの検証と経営課題を整理する | 8 | 値上げの必要性等について十分に議論出来た | |

| 下水道の使用料見直しの際、合併浄化槽の家庭と不公平にならないようにチェックする | 9 | 下水道料金の検討に当たり、合併浄化槽の維持費との比較が行われた | |

| 災害公営住宅の家賃低減化延長の是非については他の住宅再建者と不公平にならないように議論する | 7 | 状況と課題は把握し、議論も行ったが、不公平感は解消できなかった | |

| 市営住宅の活用にあたっては民間賃貸とのバランスについて調査・議論する | 7 | 不動産業者等から意見を聞き、空き室状況などについて一般質問で議論した | |

| 公共施設等総合管理計画と個別計画の進捗をチェックし、人口規模に合った施設の維持に努める | 7 | 計画内容を意識して様々な議論をしているが、計画が形骸化している部分もあり、ハコモノ抑制につながっていない | |

| 教 育

|

小中学校の新たな再編計画づくりについて、希望が見出せるように積極的に議論する | 8 | 条南中と気仙沼中の統合議案は、プロセスと時期に問題を感じたので反対した。新たな再編検討委員会はできるだけ傍聴し、議会でも議論をしているが、希望が見いだせる内容にはできていない |

| 小中学校の指定校変更の状況をチェックし続け、そのあり方について議論をスタートさせる | 8 | 毎年の状況はチェックしている。新たなにスタートした再編議論の中であり方について議論できそうだ | |

| 不登校への対応をはじめ、教育の多様性について気仙沼オリジナルの政策づくりへ向けて調査を始める | 3 | 情報収集や経験から考え方は整理できたが、積極的な調査・議論はできていない | |

| 少子化が影響する高校のあり方について、地域が議論に関われるように仕組みづくりを提案する | 7 | 一般質問等で取り上げ続け、市も行動している。県で新たな再編議論を始めており、重要な会議は県庁へ出向いて傍聴している | |

| 気仙沼西高校跡地が活用されるようにチェックを続ける

|

4 | 体育館はフェンシング専用の練習場となったが、それ以外の施設について議論は進んでいない | |

| 基金が枯渇するリアス・アーク美術館のあり方について市民を巻き込んだ議論に発展させる | 9 | 広域組合議会で議論を重ねて問題点を整理し、令和8年とから市へ移管する方針が示された | |

| 医療・福祉 | 新型コロナ対策については、効果を検証しながらより効果的な政策を打てるように議論する | 5 | 状況が変化したことで、先を見据えた議論ができなかった |

| 医師会附属高等看護学校の閉校、准看護学校の募集休止を受け、市立病院附属高等看護学校のあり方について引き続き調査.議論する | 8 | 唯一残された付属学校も定員割れが続いており、その存続について議論を続けている | |

| 市立病院の選定療養費の引き上げは、病院経営と医師負担、市民サービスのバランスを見て議論する | 5 | 引き上げの方針が示されず、議論出来なかった | |

| 市立病院の機能が継続していくように課題を調査する | 6 | 本吉病院との機能再編に合わせてチェックしたが、積極的な調査はできなかった | |

| 気仙沼市内における分娩機能を守り抜く | 7 | 結果として継続しているが、議論はできていない | |

| 防災・復興 | 災害危険区域の設定について、引き続き情報公開制度を活用して検証する | 9 | 災害危険区域の指定に関する問題を情報公開(本市初の非開示決定の変更)によって明らかにするとともに、住宅建築状況についてチェックを続けている |

| 近く公表される最悪の津波想定で地域が混乱しないように情報を整理する | 8 | 今川悟ホームページやセミナー講師などを通して情報発信に努めた | |

| 災害危険区域内で再建した事業所で働く人たちの津波避難について、特に危機感を持って対策を進める | 8 | 一般質問等を通して問題点を議論した | |

| 防潮堤整備後の維持管理について検証を続ける | 8 | 決算審査等を通じて議論しているほか、研究者の視察受け入れ等を通じて検証を続けている | |

| 魚市場の防潮堤出入口ゲート(陸閘)の閉鎖について、防災と生業(なりわい)の視点から議論を続ける | |||

| 東日本大震災の復興を検証して教訓を洗い出し、ホームページや論文等で発信する | 9 | 議会で議論するとともに、災害公営住宅や災害援護資金等の課題を継続して調査している。災害危険区域の課題は論文にまとめて発表した。日本記者クラブに招かれて震災復興の状況を説明した | |

| 後世の命を守るため、市公式の分かりやすい震災教訓について整理するように提案する | 8 | 一般質問等で取り上げたが、費用の関係で前進していない。 | |

| 震災遺構・伝承館で語り部活動を続け、来館者の声を今後の防災伝承に反映させる | 9 | 語り部を年間50回ほど続け、来館者から得られる感想を市政に生かしている | |

| 復興ガイドを続け、支援に対する感謝を伝えるとともに、震災の教訓を発信する | 8 | 復興10年記録誌の改定版を自費出版したほか、復興ガイドとして視察を受け入れた | |

| 震災後の地盤隆起が及ぼす影響について引き続きチェックする | 8 | 毎年3月に地盤隆起の状況を確認して発信している | |

| 議会改革

|

議員定数のあり方について議論を進め、任期中に結論を出す(現時点で個人的には3人減が妥当と思う) | 9 | 議員定数等調査特別委員会の委員として、定数3人減の方向性をまとめることに関与した |

| 決算審査に事業仕分けを取り入れるため、決算委員会の継続設置を提案する | 3 | 任期後半から議会運営委員会の委員を外れたため、実現に向けて具体的に動けなかった | |

| 各委員会が調査結果をもとに政策提言をまとめられるように仕組みをつくる | 8 | 議会として政策提言マニュアルを作成し、常任委員会や特別委員会で政策提言が行われた | |

| 震災や復興に関する行政視察を積極的に受け入れるための仕組みづくりを提案する | 6 | 議論はしたものの具体的な政策に結びつかなかった | |

| 会議時間短縮へ議会運営委員会と当局が意見交換できるよう提案する | 3 | 任期後半から議会運営委員会の委員を外れたため、実現に向けて具体的に動けなかった | |

| 仕事を持つ市民でも議員になりやすい環境づくりを調査する | 5 | 議員定数削減に伴う課題として認識したが、まだ具体的な議論はできていない。広報のレイアウトを工夫して議会に関心を持ってもらうようにした | |

| 決断できる議会とするため、会派や委員会のあり方について議論を始める | 6 | 会派は定期的に会議や勉強会を開催する集団となり、委員会でも議員間討議が定着してきた | |

| 議会内の役職は求めず、一議員として議論を先導したい

|

3 | 推薦される形で任期前半は広報公聴委員長、後半は総務教育常任委員長、会派の幹事長を務め、断れなかった | |

| 共通テーマ | 市役所や議会が課題を抱え込まないように、市民向け勉強会を定期的に開催する | 6 | 議会や委員会として講演会等が開催されたが、あまり貢献できなかった |

| 市主催の説明会や意見発表会などへできる限り足を運び、現場の声を聴く | 8 | できるだけ傍聴するように努めた | |

| 近隣市町との連携について、あらゆる分野での連携を視野に入れる | 4 | 一般質問で取り上げたり、近隣市町の議員と交流したりしたが、具体策につながっていない | |

| 定例会ごとにポイントをまとめて情報発信する(面瀬地区には新聞折込) | 10 | 定例会ごとにお便りを欠かさず発行したほか、今川悟ホームページで情報発信した | |

| 今川悟ホームページで継続して最新の情報や市政の課題を発信する | |||

| 復興・防災などに関する視察研修について積極的に対応する | 8 | 復興ガイド本を増刷してできるだけ対応した | |

| 次の任期のことは考えずに、4年間の任期中に成果を出せるように気持ちを引き締める | 9 | 次の選挙のことは考えずに全力を出し切るように努めた | |

| 月額36万4000円の議員報酬に見合った仕事をしているか、常に自分へ問いかけるようにする | 9 | 常に意識して活動した。年4回の定例会では必ず一般質問か代表質問を行うようにした | |

| この公約について、2年ごとに取り組み状況と成果をまとめて今川悟ホームページで公表する | 6 | 2年ごとの予定だったが、約1年遅れてしまった | |

| 気仙沼が震災を乗り越え、この自然を守りながら、多様な個性を認め合い、幸せを感じられるまちとなるように全力で取り組む | 9 | 災害公営住宅の家賃減免に関する相談会に協力したり、面瀬地区のまちづくり協議会事務局長や防犯協会長、面瀬川ふれあい農園事務局長としてまちづくりの実践に取り組んだり、語り部、観光ガイドとしても気仙沼のために頑張った | |

| 総合評価 | 7 | 公約を意識して活動はしたが、もっと頑張らなければならない | |